加越能鉄道 今は万葉線と名前を変え、素晴らしい超低床のLRVが活躍しています。

この地図は、国土地理院発行1/20万「富山」S44.10.30より 昭和48年頃は、緑色と水色の線が加越能鉄道で、緑色は軌道線、水色が鉄道線でしたが、それは法規上の話で、路面電車が軌道・鉄道を直通運転していました。青線が富山地鉄射水線です。 撮影地の最寄り駅に○を付け駅名を青文字で記入。駅名は昭和48年当時のもので、現在は下記の通りです。 新湊→六渡寺 高岡市庁前→本丸会館前 新高岡→高岡駅前 |

加越能鉄道の新高岡〜越ノ潟12.8km(左図の緑線)は、廃止候補になりましたが、2002(平成14)年に第三セクターの「万葉線」として再出発し、今は超低床電車LRVが活躍しています。 1973(昭和48)年の加越能鉄道をご覧ください。 この路線も複雑な経緯があり、元は富山地鉄の路線でした。 新湊から東側は富山地鉄射水線として開業し、富山新港が出来るまで新富山と新湊を結ぶ路線の一部でした。1966(昭和41)年に富山新港建設で分断され、新湊〜越ノ潟は加越能鉄道に譲渡されました。 新高岡(地鉄高岡)から新湊までは、高岡軌道線として富山地鉄が開業し、1959(昭和34)年に加越能鉄道へ譲渡されましたが、1961(昭和36)年まで、射水線を経由し富山市内線へ直通運転をしていました。 |

|

加越能鉄道① Nさん撮影 新高岡 1973(S48).3.22 高岡駅前の7062号です。 この頃は、新高岡という駅名でした。 |

|

加越能鉄道② 片原町 1973(S48).3.22 新高岡から単線で出ていた高岡軌道線の最初の交換できる電停「片原町」です。 新高岡行きが停まっています。 |

|

加越能鉄道③ Nさん撮影 片原町 1973(S48).3.22 片原町を出た電車がカーブを曲がって新高岡に向かいます。 方向幕は、既に折返しの「中新湊」になっています。 信号で停車中に変えたと思われます。 |

|

加越能鉄道④ Nさん撮影 高岡市庁前 1973(S48).3.22 高岡市庁前で交換です。 今は、本丸会館前と名前を変えました。 |

|

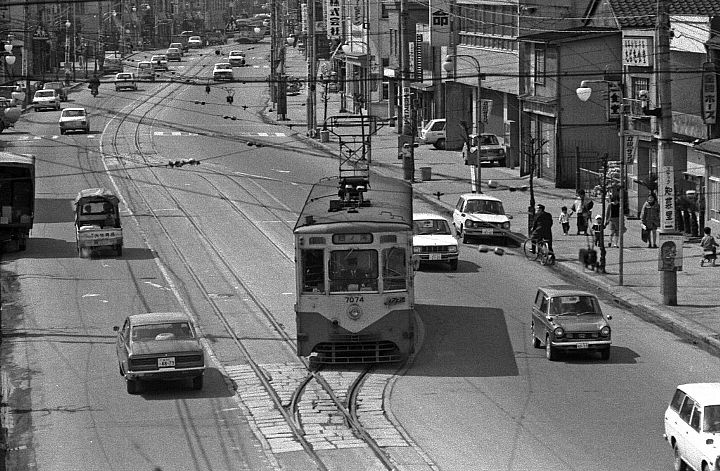

加越能鉄道⑤ 高岡市庁前 1973(S48).3.22 上の④に写っている歩道橋から撮りました。 |

|

加越能鉄道⑥ 本丸会館前 2006(H18).7.17 上の⑤から33年後です。 万葉線と名前を変えていました。電停名も高岡市庁前→本丸会館前になっていました。 電車も素晴らしくなっていました。 赤いLRV とても魅力的です。 |

|

加越能鉄道⑦ Nさん撮影 米島口 1973(S48).3.22 また33年前に戻ります。 米島口の車庫です。 昔は、米島口で伏木港に向かう伏木線が分岐していました。 伏木線健在の頃は、新湊方面はオレンジ色、伏木港方面は緑色の車両と路線別に使い分けていたようです。 伏木線は既に廃止(1971(S46).9.1)になっていましたが、まだ緑色の車両が残っていました(左端)。 地鉄笹津で見たのと同じ、ボンネットの真ん中に通路がある電気機関車が洗車台の奥にいました(右端)。 Wikipediaで調べると、こちらがデキ6501号で、笹津にいたのがデキ6502号です。 共に庄川水系の小牧ダム建設工事用に、非電化の加越能鉄道加越線の終点青島町(→庄川町)から、電力会社(庄川水力電気)の専用線で活躍した機関車です。大正末期に製造され仲間が4両いて、ダム建設後は全部北陸の私鉄へ譲渡されました。 |

|

加越能鉄道⑧ Nさん撮影 米島口 1973(S48).3.22 車庫の反対側には、デ5022号がいました。 除雪用の大きなスノープロ-を付けていました。 深夜に除雪列車として活躍してきましたが、いよいよ今年限りで廃車になるようです。 最後の冬の感動的な活躍シーンは →「はなぶさ」に集まる仲間たち をご覧ください。 |

|

加越能鉄道⑧ Nさん撮影 新湊 1973(S48).3.22 ホームの横に貨車が止まっています。 この横が国鉄貨物線の終点「新湊」貨物駅でした。 列車はここで交換します。 今は、六渡寺と駅名が変わりました。 この駅から手前の高岡方が軌道法の高岡軌道線、向こうの越ノ潟方が地方鉄道法の新湊港線です。 |

|

加越能鉄道⑧ Nさん撮影 越ノ潟 1973(S48).3.22 加越能鉄道終点の越ノ潟です。 |

| →富山地鉄射水線へ | |

| |

2012(H24).3.4up |

参考図書:

「世界の鉄道'73」朝日新聞社 昭和47年10月14日発行

RM LIBRARY 107 「富山地鉄笹津・射水線−デ5000系物語−」服部重敬著 ネコ・パブリッシング 2008.7.1発行