Nさんの 北海道旅行 3 1970(昭和45)年10月の北海道 北海道旅行1 北海道旅行2

|

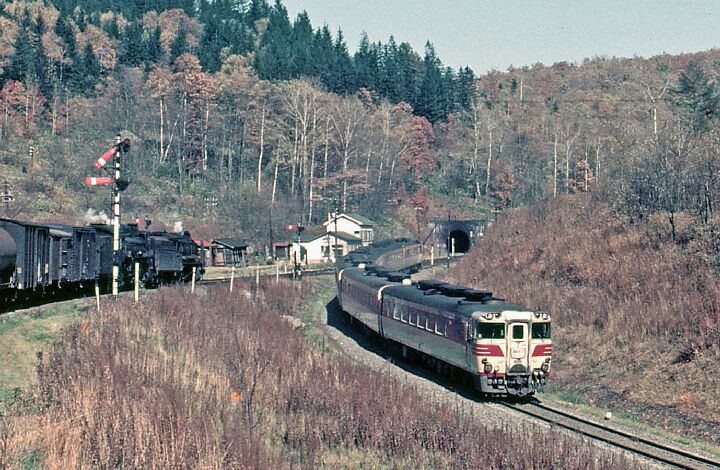

この頁の写真は全て西川和夫さん(Nさん)撮影 北海道3-01 生田原 1970(S45).10.14 遠軽8:30発1545D列車で常紋に向かい、途中の生田原駅でD51の旅客列車と交換。 網走発小樽行きの長距離普通522列車です。 |

| ↓石北線列車ダイヤS45.10 鉄道ファンNo.117より |

|

|

|

|

北海道3-02 常紋 1970(S45).10.14 石北線の蒸気機関車の撮影名所・常紋信号場です。 スイッチバック式で、右下から中央の常紋トンネルへ向かう線路が通過用の本線で、その他は停車・待避用の引上線です。 この当時の時刻表を見ると、駅名欄に(臨)常紋と記載された臨時駅で、普通列車の大部分が停車していました。 右のDCが、常紋まで乗ってきた1545Dです。 |

|

|

| 北海道3-03 常紋 1970(S45).10.14 9600・D51重連の貨物574列車です。まもなく常紋に到着し、スイッチバックして引上線で小休止します(右の写真)。 |

北海道3-04 常紋 1970(S45).10.14 DC列車がSL重連の貨物列車の横の引上線へ待避します。613D急行「大雪1号・天都」で、ここで16D特急「おおとり」と交換します。 |

|

北海道3-05 常紋 1970(S45).10.14 網走→函館のキハ82系特急「おおとり」16Dです。 常紋を10時頃に通過します。 |

|

北海道3-06 常紋 1970(S45).10.14 上の写真の続きです。 16D特急「おおとり」の後ろ姿で、まもなく常紋トンネルに入ります。 |

|

北海道3-07 常紋 1970(S45).10.14 9600・D51重連の貨物3573列車です。常紋トンネルをくぐった北側(生田原寄り)です。 |

|

|

| ↑北海道3-08 常紋 1970(S45).10.14 上の写真07の続きで、3573列車の後ろ姿です。まもなく常紋トンネルに入ります。 |

|

| ←北海道3-09 常紋 1970(S45).10.14 常紋に1時間半ほど停車していた貨物574列車(上の写真03・04)が出発し、常紋トンネルに入ります。 この写真を撮った後、常紋11:57の列車(1548D)で遠軽へ一旦戻り、遠軽12:30の急行「大雪2号」501Dで北見に向かいました。 |

|

北海道3-10 北見 1970(S45).10.14 北見機関区です。 転車台に9600形、扇形庫にはキハがいました。 |

|

北海道3-11 北見 1970(S45).10.14 背の高い給水塔とC58です。 |

|

|

| 北海道3-12 北見 1970(S45).10.14 転車台越しに見た扇形庫内のキハです。 |

北海道3-13 北見 1970(S45).10.14 C58が入換をしていました。 |

|

北海道3-14 釧路 1970(S45).10.15 釧路駅の西にあった釧路機関区です。 北見で上の写真(10~13)を撮りながら2時間ほど滞在した後、急行「大雪4号」で網走・釧網線経由で、釧路へ19:50に到着しました。 その日は釧路に宿泊し、翌朝9:00の特急「おおぞら1号」で終点の函館(19:25着)まで乗りました。 |

|

|

北海道3-15 函館 1970(S45).10.16 函館駅の朝の風景です。 時計は7:55を指しています。 |

|

|

北海道3-16 函館 1970(S45).10.16 126列車を牽引してきたC62です。 (下のダイヤ参照) 左上に青函連絡船の貨車航送用の桟橋が見えます。 これを撮った後、函館8:10発の229列車で大沼に向かいました。 |

|

| 函館本線の大沼付近の線路は複雑で、右図のように「8の字形」になっています。元々あった路線は、函館~七飯~渡島大野~大沼~大沼公園~駒ヶ岳~森の、図左側の区間です。 七飯~大沼間は、渡島大野→仁山→大沼の区間に仁山越えと呼ばれる20‰の上り勾配があり、渡島大野→大沼間の下り貨物列車には補機を付け、貨物輸送のネックになっていたので、1966(昭和41)年に七飯~大沼間に勾配を緩和する新線(藤城支線)が完成しました。 これにより、下り列車はほとんどが藤城支線経由となりましたが、下り普通列車は渡島大野経由で運転されていました。(下図ダイヤ参照) 2016(H28)年3月の北海道新幹線の開業により、渡島大野駅が新幹線の終点・新函館北斗駅と改称されたので、下り貨物列車以外のほとんどの列車が新函館北斗(渡島大野)経由となりました。 大沼~森間についても、輸送力増強、勾配緩和のため渡島砂原回りの砂原支線が1945(昭和20)年に完成。上り貨物列車は砂原支線経由となりました。 |

|

|

| ↓函館線列車ダイヤS45.10 鉄道ファンNo.117より | 1970(昭和45)年のJTB時刻表地図→ | |

|

||

|

北海道3-17 大沼 1970(S45).10.16 駒ヶ岳を背景に229列車岩見沢行きが出発しました。 函館からこの列車に乗り9:02大沼へ到着しました。 これから約4時間、大沼付近で撮影しました。 |

|

|

北海道3-18 大沼 1970(S45).10.16 大沼で待避していたD52牽引の貨物265列車です。 |

|

|

北海道3-19 大沼 1970(S45).10.16 大沼を出発し五稜郭に向かうD51牽引の貨物252列車です。 |

|

|

北海道3-20 大沼 1970(S45).10.16 大沼ではなく、小沼と駒ヶ岳です。 特急3D「北斗1号」函館発旭川行きの後追いです。 一見複線に見えますが、単線並列で特急が走っている線路は藤城支線と呼ばれ、七飯~大沼間を勾配緩和のために敷設され、この当時は下り列車(函館→大沼)のほとんどが通っていました。 手前の線路は仁山越えで、上り列車の全部と一部の下り列車が通っていました。 |

|

|

北海道3-21 大沼 1970(S45).10.16 DD51牽引の貨物列車も走っていました。上のダイヤで調べると763列車です。 |

|

|

北海道3-22 大沼 1970(S45).10.16 D52牽引の上り貨物278列車です。 |

|

|

|

| 北海道3-23 大沼 1970(S45).10.16 仁山から大沼に向かう下り普通列車625Dです。上り列車用として使われていた線路ですが、仁山経由の下り普通列車はこの線路を走りました。 |

北海道3-24 大沼 1970(S45).10.16 藤城支線経由で大沼に向かうD52牽引下り貨物1067列車です。 |

|

北海道3-25 大沼 1970(S45).10.16 上の写真24の続きです。 D52をアップで撮りました。 |

|

北海道3-26 大沼 1970(S45).10.16 駒ヶ岳を背景に、大沼を通過する特急「エルム」22D(札幌→函館)です。 |

|

北海道3-27 大沼 1970(S45).10.16 大沼を出発し、大沼公園に向かうD51牽引の貨物列車です。 |

|

北海道3-28 大沼 1970(S45).10.16 駒ヶ岳を背景にした名所をD52貨物列車が走ります。 大沼駅周辺には約4時間滞在し、この列車を撮った後13:06の列車で函館に向かいました。 |

|

北海道3-29 五稜郭機関区 1970(S45).10.16 函館行きの列車から、五稜郭で途中下車し、機関区を見学しました。 最強の蒸気機関車D52は、東海道線、山陽線などで貨物輸送用に活躍しましたが、この当時は五稜郭機関区に10両だけ残っていました。 |

|

北海道3-30 五稜郭機関区 1970(S45).10.16 五稜郭機関区には、D52-10両、D51-7両、C58-8両の他、DLのDD51-8両、DE10(入換用)-9両が配置されていました。 この写真を撮った後、函館15:15発の青函連絡船に乗り、帰途につきました。 |

| 2025(R7).4.30up |

参考図書: 国鉄監修 交通公社の「時刻表」 1970(昭和45)年10月号 日本交通公社発行

「鉄道ファン No.117」 1971(昭和46)年1月臨時増刊 交友社

「'70 国鉄車両配置表(機関車)」 1970(昭和45)年7月発行 交友社